John Doe

Lifestyle BloggerQuod tempus venenatis, hac eu. Veritatis incididunt id excepturi explicabo praesentium molestiae mollit rem id convallis, doloribus nemo molestias delectus

대학생 시사웹진

이수진 기자

‘연쇄지뢰마’. 지난 7월 11일 방송된 SBS ‘런닝맨’에 사용된 표현이다. 금지어를 피해 퀴즈를 맞혀야 하는 게임을 진행하던 중 출연자가 연속해서 금지어를 말하자, ‘알아서 밟아대는 연쇄지뢰마’라는 자막이 떴다. 연쇄적으로 살인을 저지른 악한 사람을 마귀에 빗대 표현한 ‘연쇄살인마’를 변형해 희화화한 사례다. 이전에 마케팅에서 자주 사용되며 문제가 제기됐던 ‘연쇄할인마’와 유사한 변형 방식을 사용했다.

지난 5월 9일과 6월 6일 방송된 KBS2 ‘1박2일’에서도 유사한 사례가 나타났다. 출연자가 음식을 먹는 양이나 방식에 훈수를 두며 다른 사람이 많이 먹도록 부추기자, ‘틈새 먹스라이팅’, ‘진정한 먹스라이팅’이라는 자막을 사용했다.

‘먹스라이팅’은 ‘먹다’와 ‘가스라이팅’의 합성어다. 가스라이팅은 타인의 심리를 조작해 그를 통제, 억압하는 행위를 말한다. 최근 성폭력과 가정폭력 사건에서 많이 언급됐다. 일부 시청자는 ‘먹스라이팅’이라는 단어로 가스라이팅을 가볍게 표현하고 재미 요소로 활용하는 점을 지적하는 글을 ‘1박2일’ 시청자 게시판에 올렸다. 지난 6월 17일에 열린 KBS 시청자위원회 회의에서도 가스라이팅 희화화에 대한 문제가 제기됐다.

중‧고등학생 대상으로 봉사를 하는 송예인 씨(21)는 범죄 용어를 변형한 유행어를 처음 접한 후 유쾌하다고 느꼈다. 그러나, 해당 표현을 사용하는 주체가 되지는 않아야겠다고 생각했다. 유행어의 유래가 된 단어가 좋은 뜻이 아니라는 점을 인지했기 때문이다. 송 씨는 다양한 연령층이 시청하는 공신력 있는 미디어에서 범죄 용어를 변형한 유행어를 사용함으로써 범죄의 심각성을 약화시킨다며 우려를 표했다.

‘우리 할머니도 아동확대범’?…가벼워진 범죄 용어의 의미

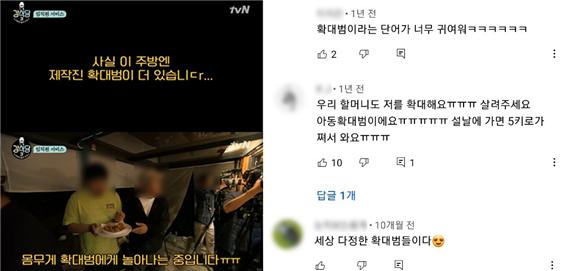

송 씨의 우려는 이미 실현된 상황이다. 2019년 방영되었던 tvN ‘신서유기 외전 강식당 3’에서는 ‘확대범’이라는 표현이 반복해서 사용됐고, 시청자는 문제의식을 느끼지 않고 오히려 긍정적 반응을 보였다. ‘확대범’은 학대범을 변형한 표현이다. 인터넷 사용자들 사이에서는 주로 ‘잘 돌보아 살찌게 하는 사람’의 의미로 사용되고 있다. 해당 표현은 ‘고양이 확대범’, ‘아동 확대범’과 같은 방식으로 만연하게 사용된다.

라디오 프로그램 제작 경험이 있는 대학생 박지우 씨(21)는 이러한 표현의 사용으로 현재 우리 사회에서 크게 문제가 되는 범죄들이 가볍게 여겨지는 것 같아 불쾌했다. 박 씨는 라디오 프로그램 제작 당시 방송에 사용하는 언어를 꼼꼼히 검토했던 경험을 언급하며, 프로그램 제작자를 향한 바람을 드러냈다. “공중파 방송과 주요 케이블 방송은 많은 사람에게 영향을 미치는 매체이므로, 제작자가 신중하게 단어를 사용했으면 해요.”

방송 언어의 트렌드 반영 인정하지만… 분별없는 사용은 경계해야

서울경제TV에서 일했던 프리랜서 아나운서 김성 씨(33)는 언어는 빠르게 변화하고, 방송 장르에 따라 사용하는 언어에 차이가 있다고 말한다. 무조건 교과서적인 언어만 사용하라는 이야기는 현실성이 떨어진다는 얘기다. 모든 유행어의 사용을 제재할 수는 없고, 그럴 필요도 없다.

그러나, 범죄와 관련 있는 유행어의 방송사용은 지양해야 한다고 강조했다. 의사소통 과정에서 타인에게 불편함을 줄 수 있기 때문이다. 또한, 범죄를 희화화한 표현의 사용은 대중에게 유해하다. 특히 아직 인지능력과 사고능력이 발달 중인 청소년에게는 더 큰 영향을 줄 수 있다.

김 아나운서는 “방송의 파급력을 고려해 매체 스스로 충분한 자정작용을 거친다면 재미와 품위를 모두 지키는 방송을 만들 수 있을 것”이라는 의견을 밝혔다.

한편, 서강대학교 지식융합미디어학부 원용진 교수(63)는 언어의 변화는 필요하다고 말한다. 하지만 변화를 이끄는 주체가 누구인지에 주목하고, 변화의 경위를 추적할 필요가 있다고 강조했다. 새로운 언어는 그 언어를 생성한 사람 혹은 집단의 세계와 시점을 반영하기 때문이다. 원 교수에 따르면, 연예인이나 공신력 있는 매체에서 사용하는 언어는 다른 이의 언어보다 대중에게 다가가기 쉽다. 따라서 그들 스스로 언어를 신중히 사용해야 하며, 사회가 그들의 언어 사용에 주의를 기울여야 한다.

현재 방송통신심의위원회, 시청자 위원회, 민주언론시민연합과 같은 다양한 단체가 방송 언어를 모니터하고 있다. 원 교수는 부적절한 방송 언어의 사용을 줄이기 위해 “모니터링된 결과를 사회적으로 공론화시키고, 그를 기반으로 미디어를 압박해야 한다”고 조언했다.