John Doe

Lifestyle BloggerQuod tempus venenatis, hac eu. Veritatis incididunt id excepturi explicabo praesentium molestiae mollit rem id convallis, doloribus nemo molestias delectus

대학생 시사웹진

강주하 기자

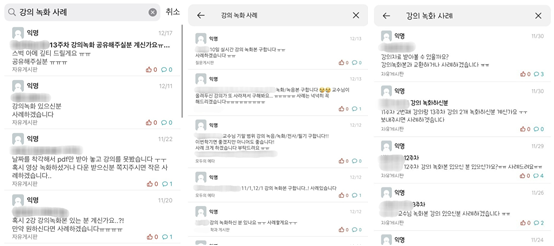

“x월 x일 실시간 강의 녹화본 구합니다. 사례하겠습니다”

대학생 커뮤니티 에브리타임에서 흔히 볼 수 있는 글이다. 코로나19로 인해 많은 대학이 비대면 수업을 진행하고 있는 가운데, 강의 녹화 영상의 거래가 횡행하며 저작권 침해 문제가 대두되고 있다.

2020년 1학기, 코로나19가 확산되면서 대학가는 수업을 비대면으로 운영하기 시작했다. 2022년 1학기 현재도 비대면 수업을 진행 중인 학교가 상당수다. 한국사립대학총장협의회가 75개 대학을 대상으로 2022학년도 1학기 대면강의 여부를 조사한 바에 따르면, 조사대상 중 28개교(37.3%)가 1학기 수업을 대면강의로 하겠다고 공지했다. 또, 대면강의와 비대면 강의를 병행하겠다고 공지한 학교는 47개교(62.7%)였다. 사회적 거리두기가 해제되며 교육부가 대면수업 확대를 권고했지만, 이번 학기까지는 기존 방침을 유지하는 학교가 대다수다.

비대면 수업이 가져온 변화, ‘강의 녹화본’ 거래

비대면 수업 시행 이후 새로운 거래가 생겨났다. 강의 ‘녹화본’ 거래다.

대학교의 커뮤니티에서 강의 녹화본 거래를 쉽게 찾을 수 있었다. 거래는 주로 실시간 수업으로 진행됐으나 접속하지 못한 경우, 녹화 강의의 시청 기간을 놓친 경우에 이뤄졌다. 녹화본을 제공하는 학생에게는 카페 기프티콘부터 문화상품권, 금전 등을 사례했다.

교수가 바라본 녹화본 거래 행위

강의 녹화 거래는 교수의 저작권을 침해할 수 있다. 이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 정사강 교수는 “강의는 거래의 대상이 될 수 없다”고 단호히 말했다. 강의의 녹화 및 거래는 저작권과 초상권 등의 측면에서 법적 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 정 교수는 코로나 이전, 대면 수업을 할 당시 병결, 외국인 학생 등 피치 못한 사정이 있는 학생이 사전에 양해를 구할 경우 녹음을 허용하기도 했다. 그러나 이는 어디까지나 피치 못할 사정이 있을 때 학생들의 수업권을 보호하기 위한 경우였다. 정 교수는 “비대면 수업을 하면서 녹음·녹화 문제에 더 민감해졌다”고 했다. 화상 수업을 할 경우에는 교수 외 학생들이 의도치 않게 화면에 노출이 될 수 있으며, 그것이 불법적으로 유포될 가능성도 있다. 따라서 “강의를 녹화하고, 그 녹화본을 거래하는 행위는 절대 해서는 안 된다”고 강조했다.

정 교수는 강의가 거래의 대상이 될 경우 강의의 본질이 퇴색될 수 있다고도 우려했다. 학문을 배우려고 듣는 강의인데, 수강의 목적이 변질될 수도 있다는 것이다. 강의가 하나의 상품이 된다면 금전 등으로 가치가 매겨지는데, 거래로 이익을 보는 사람이 누구인지에 대해서도 의문을 표했다.

만연한 강의 녹화본 거래, 법적 문제는?

경인교대에 재학 중인 조정연 씨(21)는 이전에 서울 소재 사립대에 재학하면서 커뮤니티에서 강의 거래 현장을 여러 차례 목격했다. 그는 “실시간 강의를 녹화해 거래하는 글을 보고, 거래된 영상에 내 얼굴이 들어가 있을까봐 꺼림칙했다”고 밝혔다. 화상강의가 아닌 녹화강의 거래의 경우 처음에는 대수로이 여기지 않았지만, 저작자가 아닌 사람이 대가를 받는 것이 옳지 않음을 인식하며 거래 자체에 문제의식을 느끼게 됐다.

강의 녹화본 거래는 현행법상 문제될 소지가 있다. 먼저 강의를 진행하는 교수와 참여하는 학생의 초상권 관련 문제가 발생한다. 법제처에 따르면, 실시간 쌍방향 영상 수업을 동의 없이 촬영해 그 사진 또는 영상 등 촬영물을 무단으로 배포할 경우 위법이라 판단할 수 있다. 초상권은 「헌법」 제10조 제1문이 규정하고 있는 인간으로서의 존엄과 가치, 행복추구권에 의해 보장되는 국민의 권리다. 따라서 초상권 침해는 불법행위다.

현행법상 초상권 침해를 직접 처벌할 수 있는 규정은 없지만, 민사상 손해배상 의무가 발생할 수 있다. 「민법」 제750조, 제751조제1항에 따르면 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있고, 타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다. 위 조문에 따라 무단으로 타인의 사진 및 영상을 유포했을 경우 민사소송을 통해 초상권 침해로 인한 손해배상 및 위자료를 청구할 수 있다.

저작권 문제도 존재한다. 한국저작권위원회 김동수 법률상담관에 따르면 강의 녹화본 거래는 법적으로 문제가 될 소지가 있다. 저작권법 제46조에 따르면 타인의 저작물을 이용하기 위해서는 저작자로부터 이용허락을 받아야 하고, 그 이용허락의 방법 및 조건의 범위 안에서 저작물을 이용할 수 있다. 그러나 우리 저작권법은 저작자 등의 권리를 보호하면서도 저작물의 공정한 이용을 도모하기 위해, 예외적인 경우 저작물의 공공성과 사회성을 감안해 이용자들의 자유이용을 보장하는 저작재산권 제한사유를 두고 있다(저작권법 제23조~제35조의5).

그 중 사적이용을 위한 복제는 공표된 저작물을 영리 목적이 아니라 개인적으로 이용하거나 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에 한해 가능하다(저작권법 제30조). 사적 복제를 허용하는 것에 대해 김 상담관은 “가정과 같이 한정된 범위에서 이뤄지는 이용행위는 저작권자의 정당한 이익을 부당하게 해할 염려가 적고, 이를 저작권자가 일일이 규제하는 것도 불가능하기 때문”이라고 설명했다.

강의 녹화본의 거래는 타인의 저작물을 허락 없이 이용(복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물작성 등)하는 것으로, 사적 복제에 해당하지 않는다. 따라서 강의 녹화본 거래는 저작권 침해에 해당하는 행위다. 저작권법 제136조에 따르면 저작재산권을 복제·공중송신·전시·배포 등의 방법으로 침해했을 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

정사강 교수는 강의 거래를 목격하거나 제보 받은 바가 없지만, “학생들이 강의 거래를 시도하는 일이 생긴다면 면담 등을 통해 이유를 파악하는 것이 중요할 것 같다”고 말했다. 당장의 법적 조치나 제도적 처리보다는 대화를 통해 해결하는 것이 더 나은 방법이라는 이야기다. 그러나 “전문적으로 강의를 파는 업자의 경우라면 법적인 고발 조치를 취할 것”이라 분명히 밝혔다. 강의 거래가 확산되면 학생들도 돈벌이 수단으로 이를 활용할 수 있는 여지가 생길 수 있기 때문이다.

사회적 거리두기가 해제되며 비대면 수업이 점차 축소되고 있지만, 이미 강의 거래가 횡행해진 만큼 대면 수업에서도 다양한 방식의 불법행위가 우려된다.