John Doe

Lifestyle BloggerQuod tempus venenatis, hac eu. Veritatis incididunt id excepturi explicabo praesentium molestiae mollit rem id convallis, doloribus nemo molestias delectus

대학생 시사웹진

박은성 기자

“밖에서 밥을 먹으면 1만 원 내외로 비용이 들어요” 서울시립대에 다니는 이연호 씨(22)는 학교 근처에서 자취를 한다. 그는 월 40만 원 내외로 식비를 잡지만 고물가 시대에 40만 원은 부족하다고 말했다.

계속되는 물가 상승

통계청에 따르면 24년도 외식 소비자 물가 지수는 전년도 대비 3.1% 올랐다. 밖에서 자주 사먹는 김밥은 외식 물가 상승률이 7월 기준 전년 동월대비 4.1% 올랐다.

중앙대 경제학부 진현정 교수는 식대 상승에 대해 “코로나 팬데믹 이후 국제 유가 상승과 함께 유통 비용 상승이 영향을 줬다. 또한 최저임금의 지속적인 인상, 임대료 상승, 외식과 배달 음식 의존도가 높아진 점도 있다”고 설명했다.

이러한 고물가로 인해 대학생들은 식비를 아끼고자 밥을 편의점에서 먹거나 도시락을 싸서 학교를 다닌다.

식비를 줄이기 위한 청년들의 방법1: 학식 이용

대학생들은 비교적 저렴한 ‘학생식당’을 이용한다. 대학교 학식은 기본 1만 원 이하다. 서울대는 평균 4,000~7,000원, 이화여대는 5,000~6,000원 대 가격이다. 학식은 저렴한 가격에 탄수화물, 단백질, 지방을 골고루 섭취 가능한 식사를 제공한다.

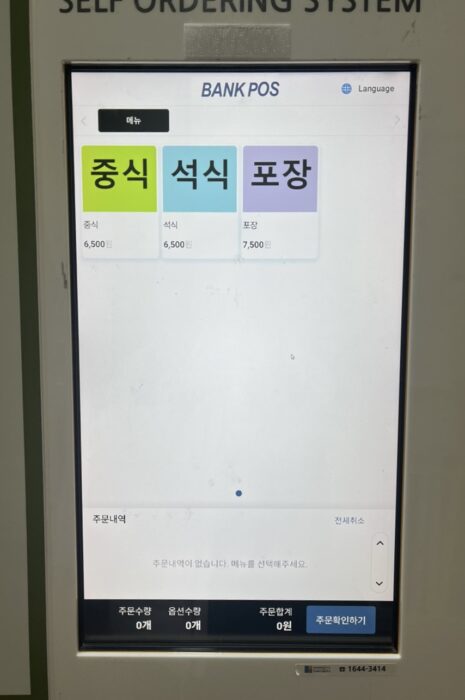

(사진 1▲) 이화여대 진선미과 학식 키오스크. 진선미관은 중식, 석식을 제공하며 가격은 6,500원이다. (출처: 박은성)

식비를 줄이기 위한 청년들의 방법2: 도시락 문화

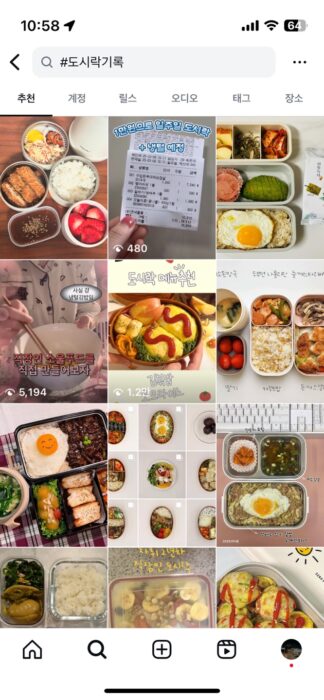

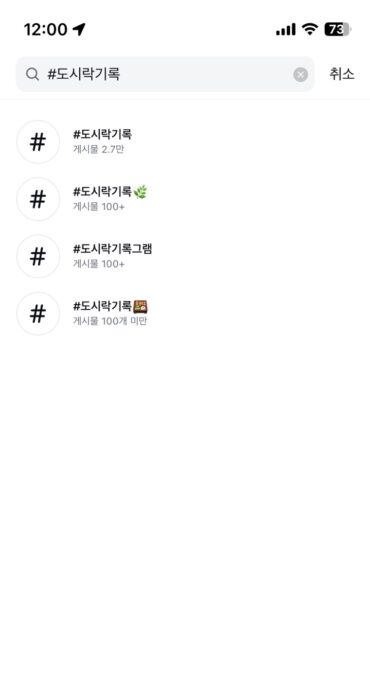

식비 부담이 커진 청년들 사이에서는 도시락 문화가 유행이다. 외식은 비싸기 때문에 직접 도시락은 싸서 다닌다. 인스타그램에 #도시락기록이라고 검색하면 게시물이 2만 7,000개가 뜬다.

(사진 2▲) 인스타그램에 #도시락기록이라고 검색할 경우 뜨는 결과물이다. 2만 7000개의 게시물이 있으며 도시락 만드는 과정과 사진을 공유한다. (출처: 인스타그램)

신지우 씨(22)는 도시락 기록 인스타그램을 운영하는 대학생이자 자취생이다. 코로나 학번인 신 씨는 비대면 수업 당시는 외식 할 일이 거의 없었다. 하지만 대면 수업이 시작된 2학년부터는 늘 학교에서 점심을 먹었다. 다만 메뉴도 한정돼 있고 식비 부담이 크다고 느꼈다. 그는 “먹고 싶지 않은 음식에 돈 쓰는 게 아까워 로망이었던 도시락 생활을 시작했다”고 말했다.

신 씨는 한 달 식비를 20만 원으로 제한해 생활한다. 20만 원이라는 제한을 둔 뒤로는 완벽하게 지키지 못해도 최대한 넘지 않도록 한다. 그는 “과거에 비해 10~20만 원은 아껴진다. 10만 원도 자취생에게는 큰 돈이라 값싼 식재료를 찾는 노하우도 늘었다”고 덧붙였다.

한양대에 다니는 변승연 씨(22) 또한 자취생으로 도시락 인스타그램을 운영한다. 그는 원래 외식 비용으로 달에 40~50 만 원 정도를 지출했다. 외식 비용이 부담스러워 도시락을 싸기 시작했고 현재는 20만 원 정도로 식비가 크게 줄었다.

식비를 아낄 수 있는 지원제도는 뭐가 있을까?

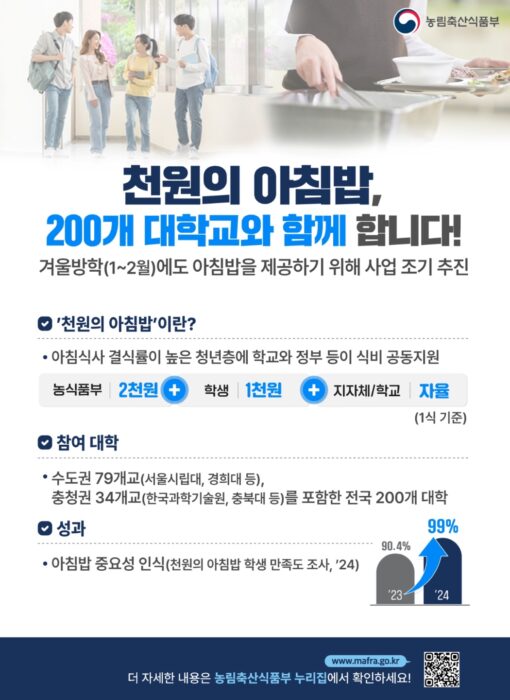

‘천원의 아침밥’은 정부에서 지원하는 사업이다. 아침밥 사업은 2017년에 시작해 현재도 운영한다. 이 사업은 대학생의 부담을 덜어주고자 시작했으며 농림축산식품부(농식품부), 지자체, 대학교가 함께 참여한다. 농식품부가 학생 1인당 2,000원을 지원하고 지자체와 학교가 남은 비용을 부담해 학생은 1,000원에 아침밥을 먹는다. 이 사업은 2025년도 2월 기준으로 전국 200개교가 실시한다. 특히 올해는 지원 범위를 넓혀 겨울방학에도 아침밥을 제공했다. 변승연 씨는 아침 수업이 있으면 밥 먹을 시간이 부족한데 아침밥 사업 덕분에 저렴한 가격에 아침을 먹어서 좋았다고 말했다. 다만 그는 취지는 좋지만 아침 수업이 없거나 공강인 경우 이용하지 못하는 학생들이 많아 이용률이 낮은 것 같다고 덧붙였다. 변 씨는 “천원의 ‘점심밥’이나 ‘저녁밥’처럼 시간대를 확대해 운영한다면 더 많은 학생들이 혜택을 볼 수 있을 것 같다”고 답했다.

농식품부 보도자료에 따르면 아침밥 중요성 인식이 23년도 90.4%에서 24년도 99%까지 올랐다. 농식품부는 천원의 아침밥 사업에 대한 인식이 긍정적인 만큼 운영 방식을 다양화할 예정이다.

정부가 아닌 비영리 단체도 다양한 식비 지원 프로그램을 운영한다. ‘청년도시락’은 NGO 단체인 희망친구 기아대책에서 실시하는 대학생 식비 지원사업이다. 청년도시락은 식비 지원을 통해 대학생들이 식사 걱정 없이 학업에 집중할 수 있게 한다. 이 사업은 전국 대학생(신입/재학생) 200명을 대상으로 한다. 선정 기준은 만 18~29세 이하, 소득 분위 150% 이하, 대학교 신(편)입생 및 재학생이다. 1학기는 2월 말~3월 초, 2학기는 8월 중후반에 모집한다.

청년 도시락과 같은 사업은 생활비가 부담되는 학생에게는 큰 도움이 된다. 다만 예산이 한정돼 있어 지원을 받는 학생이 제한된다는 한계가 있다. 또한 홍보가 부족해 식비 지원 사업의 존재를 모르는 학생들도 있다. 변승주 씨는 들어는 봤지만 자세히 알지는 못하고 이용해 본 적도 없다고 말했다.

(사진 3▲) ‘천원의 아침밥’ 인포그래픽. 천원의 아침밥 사업에 대한 설명, 참여 대학, 성과가 적혀 있다. 더 자세한 내용을 확인할 수 있는 QR코드도 있다. (출처: 농림축산식품부)

정부와 지자체는 어떤 방향으로 정책을 개선해야 할까?

도시락 인스타그램을 운영하는 신지우 씨(22)는 대학교나 정부에서 세웠으면 하는 대체 방안이 있냐는 질문에 물가가 좀 낮아져으면 좋겠다고 말했다. 또한 “학생들을 대상으로 하는 장보기 캐시백을 해주면 좋겠다. 요즘은 장바구니에 조금만 담아도 3~4만 원은 금방 넘는다”며 도시락을 싸는 자신에게 큰 도움이 될 거라 덧붙였다.

변승연 씨 또한 단순한 식비 지원보다 청년들이 식재료를 보다 저렴하게 살 수 있는 방안을 마련했으면 좋겠다고 말했다. “신선하고 저렴한 식재료를 직접 사서 요리하면 식비도 아끼고 요리하는 즐거움도 느낄 수 있다 또한 건강한 식습관 형성에 도움을 준다”고 덧붙였다.

중앙대 경제학과 진현정 교수는 정부와 시민 단체의 지원 정책들이 일정 수준의 실질적 성과를 보인다고 평가했다. 다만 그는 이러한 정책들이 가지는 명확한 한계도 지적했다. 예산과 운영 인력이 제한된 만큼 정책 지속성과 수혜 범위가 한정된다. 진 교수는 “실제로 혜택 받는 대상이 제한된다는 점은 개선이 필요한 부분”이라 강조했다. 정부 재정에 의존하지 않고 대학 재정과 민간 기부 연계를 통한 재정 기반 안정화를 이뤄야 한다고 말했다.

현재 식비 지원 사업은 현금 지급이 중심이다. 진 교수는 단순한 현금 지급보다 특정 시간대나 지정 음식점에서 사용 가능한 디지털 식권으로 바꾸면 편의성이 향상한다고 설명했다.

No Related Post